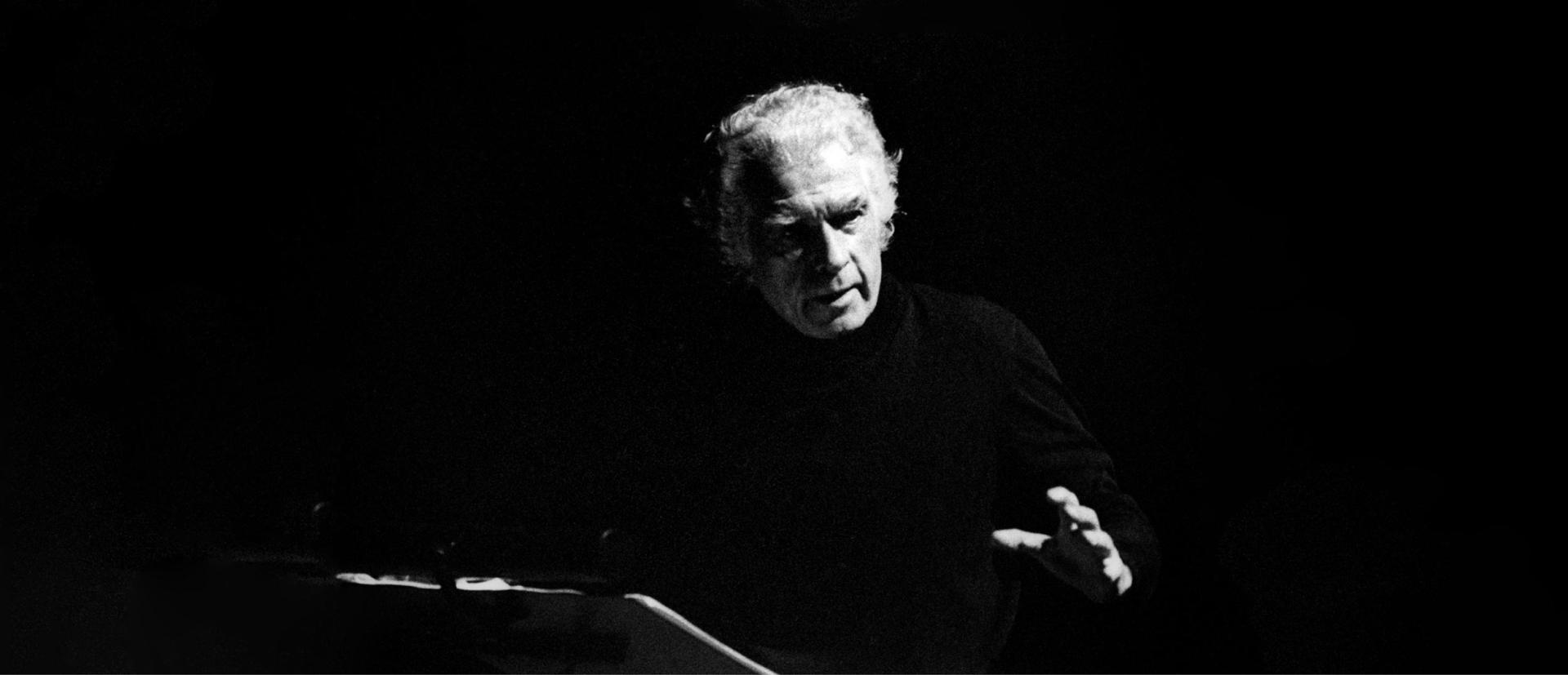

Fondata nel 1987 da Giorgio Strehler e diretta da Luca Ronconi fino alla sua morte (2015), la Scuola di Teatro Luca Ronconi svolge la sua attività in unità organica con il Piccolo.

Nel Decreto 27 luglio 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è riconosciuta l’autonomia e la funzione internazionale del Piccolo che, unico fra tutti i Teatri Nazionali, ha l’obbligo di essere dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento, strettamente connessa al teatro e individuata come parte integrante dell’attività dell’istituzione stessa.

Riconosciuta come eccellenza internazionale nell’ambito della formazione per l’attore, la Scuola ha tra le sue peculiarità quella di coinvolgere gli allievi durante il periodo di formazione negli spettacoli di produzione del Piccolo, garantendo un continuo e proficuo scambio tra aula e palcoscenico.

La Scuola “Luca Ronconi” del Piccolo Teatro di Milano realizza un unico corso triennale per attrici/attori a tempo pieno (8 ore al giorno per un totale di circa 4.500 ore di lezione) e un numero massimo di allieve/i che varia dai 20 ai 24 partecipanti. La Scuola è completamente gratuita.

La frequenza è obbligatoria. La mancata frequenza del 25% del monte ore annuale comporta l’allontanamento dalla Scuola. Le allieve e gli allievi sono tenute/i al rispetto delle regole contenute in un estratto del Regolamento di Palcoscenico, sottoscritto al momento dell’iscrizione al Corso.

Per accedere alla Scuola è necessario:

- essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore

- avere un’età compresa tra 18 e 25 anni

- avere una buona conoscenza della lingua italiana

Non è necessaria alcuna esperienza teatrale pregressa.

Per accedere al corso le aspiranti allieve e gli aspiranti allievi devono superare un esame di ammissione (audizioni), per il quale è richiesto un contributo per le spese di segreteria. Gli esami di ammissione si svolgono ogni 3 anni e sono regolati da un bando. Il prossimo bando per le selezioni del triennio 2027/2030 sarà pubblicato nella primavera 2027.

La Scuola è accreditata presso Regione Lombardia, rientrando nell’Albo regionale degli operatori per servizi di formazione e istruzione professionali-Regione Lombardia.

I CORSI

Ogni corso prende il nome di una grande personalità del Teatro Moderno:

1° - 1987/1990 corso Jacques Copeau

650 candidati, ammessi 31 allievi, diplomati 30:

Sara Alzetta, Sonia Bergamasco, Giorgio Bongiovanni, Paolo Calabresi, Maria Gabriella Campanile, Umberto Carmignani, Marta Comerio, Luca Criscuoli, Leonardo De Colle, Gaia De Laurentiis, Stefano de Luca, Simona Fais, Simona Ferraro, Mario Guariso, Stefano Guizzi, Sergio Leone, Nicoletta Maragno, Sara Masini, Paola Morales, Claudia Negrin, Ilaria Onorato, Laura Pasetti, Mace Perlman, Rossana Piano, Stefano Quatrosi, Marica Roberto, Victoria Salvador Villalba, Maria Teresa Sintoni, Laura Torelli, Silvano Torrieri

saggio finale: Arlecchino servitore di due padroni

2° - 1990/1993 corso Eleonora Duse

440 candidati, ammessi 19 allievi, diplomati 18:

Paola Benocci, Vincenzo Bocciarelli, Francesco Maria Cordella, Margherita Di Rauso, Cristina Ferrajoli, Pia Lanciotti, Maxmilian Mazzotta, Alessandro Mor, Maximilian Nisi, Rinaldo Rocco, Patrizia Romeo, Paola Roscioli, Luca Scaglia, Giorgia Senesi, Maria Grazia Solano, Marina Sorrenti, Maria Egle Spotorno, Matteo Verona

saggio finale: Storie di Teatro 1&2

3° - 1993/1996 corso Konstantin Stanislavski

420 candidati, ammessi 25 allievi, diplomati 15:

Massimiliano Andrighetto, Roberto Andrioli, Biancamaria D’Amato, Giovanna Di Rauso, Marco Fubini, Ugo Giacomazzi, Alessandra Gigli, Diego Gueci, Mercedes Martini, Giulia Mombelli, Michele Nani, Carmen Panarello, Andrea Riva De Onestis, Silvia Soncini, Debora Zuin

saggio finale: Gli Orazi e i Curiazi

4° - 1996/1999 corso Louis Jouvet

560 candidati, ammessi 26 allievi, diplomati 24:

Elena Arvigo, Matteo Reza Azchirvani, Claudia Carlone, Serena Cazzola, Pierlugi Corallo, Luigi Distinto, Barbara Esposito, Elena Ferrari, Emanuele Fortunati, Giuseppe Fraccaro, Francesco Guidi, Francesca Inaudi, Francesco Italiano, Annachiara Mantovani, Tommaso Minniti, Candida Nieri, Enrico Petronio, Christian Poggioni, Michele Radice, Annamaria Rossano, Nicole Vignola, Lorenzo Volpi Lutteri, Greta Zamparini, Sara Zoia

saggio finale: Alla ricerca di tre sorelle

5° - 1999/2002 corso Vsevolod Mejerchold

511 candidati, ammessi 24 allievi, diplomati 24:

Federica Armillis, Benedetto Bianchi, Luca Carboni, Maurizio Ciccolella, Pasquale Di Filippo, Raffaele Esposito, Laura Gambarin, Rossana Giordano, Giada Lorusso, Diana Manea, Marco Mattiuzzo, Stefano Moretti, Nicola Orofino, Valentina Picello, Angela Rafanelli, Erika Renai Cappelli, Chiara Rivoli, Vladimiro Russo, Irene Serini, Mirko Soldano, Chiara Stoppa, Simone Toni, Sara Tosi, Francesco Vitale

saggio finale: Il gabbiano - Esercizi di volo

6° - 2002/2005 corso Sergio Tofano

850 candidati, ammessi 27 allievi, diplomati 26:

Alice Bachi, Valentina Bartolo, Marco Brinzi, Fausto Cabra, Angelo Campolo, Federica Castellini, Gabriele Ciavarra, Mirko Ciotta, Giorgio Consoli, Luigi Di Pietro, Tiziano Ferrari, Luca Fiorino, Maddalena Gessi, Michele Giaquinto, Silvia Grande, Silvia Masotti, Ilenia Porcarelli, Matteo Romoli, Camillo Rossi Barattini, Giorgio Sangati, Caterina Simonelli, Rosanna Sparapano, Giulia Valenti, Jacopo Veronese, Emilio Zanetti, Camilla Zorzi

saggio finale: I soldati

7° - 2005/2008 corso Bertolt Brecht

1160 candidati, ammessi 28 allievi, diplomati 27:

Ivan Alovisio, Caterina Bajetta, Emanuele Banchio, Clio Cipolletta, Ettore Colombo, Andrea Coppone, Silvia Degrandi, Laura Dell'Albani, Gabriele Falsetta, Marcella Favilla, Elisabetta Fusari, Paolo Garghentino, Andrea Germani, Andrea Luini, Fabrizio Martorelli, Antonio Mingarelli, Beatrice Niero, Luca Nucera, Eugenio Olivieri, Silvia Pernarella, Stella Piccioni, Silvia Pietta, Francesca Puglisi, Nicol Quaglia, Riccardo Ripani, Giuseppe Sartori, Camilla Semino Favro

saggio finale: Rose d'autunno

8° - 2008/2011 corso Evgenij Vachtangov

920 candidati, ammessi 32 allievi, diplomati 32:

Maria Blandolino, Sebastiano Bottari, Nastassia Calia, Carolina Cametti, Lisa Capaccioli, Valentina Cardinali, Walter Cerrotta, Martin Chishimba, Nicola Ciaffoni, Paola Crisostomo, Pierpaolo D'Alessandro, Matteo De Mojana, Marco Di Giorgio, Dora Di Mauro, Lorenza Fantoni, Ilaria Fratoni, Mauro Lamantia, Katia Mirabella, Davide Paciolla, Matthieu Pastore, Riccardo Pumpo, David Remondini, Filippo Renda, Federica Rosellini, Jeane Santos, Mattia Sartoni, Elisabetta Scarano, Ivan Senin, Laura Serena, Simone Tangolo, Anahì Traversi, Valentina Violo

saggio finale: Soggetto per un breve racconto e Commedia senza titolo

9° - 2011/2014 corso Jean Louis Barrault

871 candidati, ammessi 30 allievi, diplomati 29:

Letizia Bravi, Valeria de Santis, Francesca Del Fa, Lorenzo Demaria, Elisa Fedrizzi, Maria Laila Fernandez, Domenico Florio, Ruggero Franceschini, Claudia Gambino, Davide Domenico Gasparro, Federica Gelosa, Gilberto Giuliani, Giusy Emanuela Iannone, Linda Macchi, Simone Marconi, Lucia Marinsalta, Lorenzo Massa, Federico Meccoli, David Amadeus Meden, Sylvia Katrina Milton, Daniele Molino, Maria Laura Palmeri, Nicolò Parodi, Andrea Preti, Livio Santiago Remuzzi, Roberta Rigano, Francesca Tripaldi, Giulia Vecchio, Marouane Zotti

saggio finale: Tre sorelle allo Studio

10° - 2014/2017 corso Luchino Visconti

936 candidati, ammessi 28 allievi, diplomati 28:

Giuseppe Aceto, Alessandro Bandini, Roberta Bonora, Alfonso De Vreese, Aurelio Di Virgilio,Salvatore Drago, Caterina Filograno, Ugo Fiore, Matteo Gatta, Valentina Ghelfi, Yasmin Karam, Leda Kreider, Marta Malvestiti, Viola Marietti, Marica Mastromarino, Cristina Nurisso, Benedetto Patruno, Claudio Pellerito, Matteo Principi, Marco Risiglione, Elena Rivoltini, Walter Rizzuto, Livia Rossi, Martina Sammarco, Francesco Santagada, Jacopo Sorbini, Sacha Trapletti, Annapaola Trevenzuoli

saggio finale: Uomini e no

11° - 2017/2021 corso Giorgio Strehler

1066 candidati, ammessi 26 allievi, diplomati 26:

Catherine Bertoni, Gabriele Brunelli, Monica Mihaela Buzoianu, Flavio Capuzzo Dolcetta, Leonardo Castellani, Giulia Heathfield Di Renzi, Giovanni Drago, Anna Godina, Claudia Grassi, Jonathan Lazzini, Lucia Limonta, Sebastian Luque Herrera, Anna Manella, Alberto Marcello, Francesco Maruccia, Marco Mavaracchio, Francesca Osso, Antonio Perretta, Alberto Pirazzini, Roberta Ricciardi, Paolo Rovere, Aurora Spreafico, Emilia Tiburzi, Giacomo Toccaceli, Simone Tudda, Beatrice Verzotti

saggio finale: Doppio sogno

12° - 2021/2024 corso Claudia Giannotti

977 candidati, ammessi 24 allievi, diplomati 24:

Giacomo Antonio Maria Albites Coen, Andrea Bezziccheri, Agnese Sofia Bonato, Clara Bortolotti, Stefano Carenza, Bianca Castanini, Simone Pietro Causa, Giada Francesca Ciabini, Miruna Cuc, Simona De Leo, Silvia Di Cesare, Daniele Di Pietro, Marco Divsic, Ion Donà, Ioana Miruna Drajneanu, Cecilia Fabris, Joshua Isaiah Maduro, Pasquale Montemurro, Sofia Amber Redway, Edoardo Sabato, Caterina Sanvi, Pietro Savoi, Simone Severini, Lorenzo Vio

saggio finale: Sogno di una notte di mezza estate (commento continuo)

13° - 2024/2027 (in attività) corso Luca Ronconi

881 candidati, ammessi 24 allievi e 2 uditori:

Samuele Cattaneo, Salvatore Celauro, Desideria Cucchiara, Emanuele De Barbieri, Anna Falco, Gaia Fecarotta, Francesco Fontana, Walter Franci, Aurora Leuzzi, Isabella Loi, Mimì Dario Marchianò, Allegra Micaglio, Tommaso Moggi, Matteo Monai, Rachid Morchad, Giulia Moro, Francesco Maria Nigrelli, Laura Palmiotti, Andrea Pampanini, Gabriele Peirani, Arianna Regina, Alba Tisano, Tarek Tomei, Federica Verani.

Uditori: Issouf Montell Kone, Veronika Lukyanenko.

Foto © Attilio Marasco